Archiv für den Monat März 2019

Landgang, der zwölfte

In Westerstede scheint die kulturelle Vergangenheit und kulturelle Identität vollständig unterhalb der Oberfläche stattzufinden. Aber ist das tatsächlich so? Ist das nicht allein Projektion?

In Westerstede scheint die kulturelle Vergangenheit und kulturelle Identität vollständig unterhalb der Oberfläche stattzufinden. Aber ist das tatsächlich so? Ist das nicht allein Projektion?

Ich komme vorbei am Westersteder Philippsbrunnen, ein Geschenk aus dem Jahr 1862 eines Sohnes des Städtchens, der nach England auswanderte, reich wurde als Baumwollhändler und 1884 Bürgermeister von Manchester.

Die Buchstaben bewegen sich – eine kleine Fliege rennt über meine Notizen!

Gäbe es ein norddeutsches Reich der Baumschulen, der Formgewächse und -gehölze, Westerstede wäre die ruhmreich zurechtgestutzte Hauptstadt.

Von Philipp Goldschmidt aus Westerstede  zu Georg Schmidt-Westerstede. Der Maler und Bildhauer Georg Schmidt nannte sich zeitlebens als Künstler Georg Schmidt-Westerstede und ist heute völlig zu Unrecht so gut wie vergessen. Er ist ein Meister der Mosaiken, Fresken, Sgraffiti, und viele seiner Ölbilder und Aquarelle berühren vielleicht erst heute, fast vierzig Jahre nach seinem Tod 1982. In Westerstede erinnern nur wenige Hausmosaiken an sein

zu Georg Schmidt-Westerstede. Der Maler und Bildhauer Georg Schmidt nannte sich zeitlebens als Künstler Georg Schmidt-Westerstede und ist heute völlig zu Unrecht so gut wie vergessen. Er ist ein Meister der Mosaiken, Fresken, Sgraffiti, und viele seiner Ölbilder und Aquarelle berühren vielleicht erst heute, fast vierzig Jahre nach seinem Tod 1982. In Westerstede erinnern nur wenige Hausmosaiken an sein  Schaffen, doch als ich an dem vernieselten Sonntagvormittag an einer Klinkerhauswand vorbeikomme, die ein Mosaik Schmidt-Westerstedes beinhaltet, bleibe ich unwillkürlich fasziniert stehen und betrachte das Bild minutenlang. Auf meiner Rundfahrt durch das Oldenburger Land treffe ich immer wieder auf Bilder und Skulpturen Schmidt-Westerstedes, dessen markanter, so verspielter wie expressiver Stil besonders im Mosaik unverkennbar ist. Tiere, Maritimes, Mediterranes, Inniges. Oft frage ich mich, wie wohl ein solches Bild von Krebsen, Hummern und Fischen in derart leuchtenden Blautönen wirken mag auf eine Passantin, die dem Westersteder Alltag zu entgehen versucht, indem sie umherspaziert und die Augen offenhält.

Schaffen, doch als ich an dem vernieselten Sonntagvormittag an einer Klinkerhauswand vorbeikomme, die ein Mosaik Schmidt-Westerstedes beinhaltet, bleibe ich unwillkürlich fasziniert stehen und betrachte das Bild minutenlang. Auf meiner Rundfahrt durch das Oldenburger Land treffe ich immer wieder auf Bilder und Skulpturen Schmidt-Westerstedes, dessen markanter, so verspielter wie expressiver Stil besonders im Mosaik unverkennbar ist. Tiere, Maritimes, Mediterranes, Inniges. Oft frage ich mich, wie wohl ein solches Bild von Krebsen, Hummern und Fischen in derart leuchtenden Blautönen wirken mag auf eine Passantin, die dem Westersteder Alltag zu entgehen versucht, indem sie umherspaziert und die Augen offenhält.  Ich sehe Kunstwerke Schmidt-Westerstedes in Butjadingen, in Brake an der Weser. In Oldenburg blicken meine Hotelzimmerfenster auf eine Passage, die Georg Schmidt-Westerstede gestaltet hat, den Herbartgang, dessen Mosaiken, Lampen, Türen, Durchgänge. Das Oldenburger Land, seine Vergangenheit und seine so widerständig bescheidene Kultur bewahren Schmidt-Westerstedes Alltagsinstallationen auf, um sie Tag für Tag weiterzugeben an jeden, der sie betrachtet.

Ich sehe Kunstwerke Schmidt-Westerstedes in Butjadingen, in Brake an der Weser. In Oldenburg blicken meine Hotelzimmerfenster auf eine Passage, die Georg Schmidt-Westerstede gestaltet hat, den Herbartgang, dessen Mosaiken, Lampen, Türen, Durchgänge. Das Oldenburger Land, seine Vergangenheit und seine so widerständig bescheidene Kultur bewahren Schmidt-Westerstedes Alltagsinstallationen auf, um sie Tag für Tag weiterzugeben an jeden, der sie betrachtet.

Landgang, der elfte

Durchs Huntetal fahrend fällt mir schon beim  Klang des Namens das Baden in dem Fluss wieder ein. Oldenburg 1979. Mit dem Bruder schwimmen im Fluss, dem braunen Wasser, springen von dem Steg, der am Ende des zum Ufer hinablaufenden Gartens lag. Eine Erinnerung, die mir nahelegt, der Sommertag sei letzte Woche gewesen. Ich spüre noch deutlich die Ströumung des ganz und gar weichen Wassers – oder meine mich noch genau entsinnen zu können. Oder setzen mir Erfahrungen, ähnliche, aus vier Jahrzehnten seither diese Bilder zusammen? Hätte ich diese dann nicht im Sinn behalten, um mich an die Hunte bildhafter, lebendiger wiedererinnern zu können? Unwiederbringlich ist der Tag an der Hunte, als ich als Junge dort war und schwimmen ging, so oder so. Doch ebenso ist er unvergessen.

Klang des Namens das Baden in dem Fluss wieder ein. Oldenburg 1979. Mit dem Bruder schwimmen im Fluss, dem braunen Wasser, springen von dem Steg, der am Ende des zum Ufer hinablaufenden Gartens lag. Eine Erinnerung, die mir nahelegt, der Sommertag sei letzte Woche gewesen. Ich spüre noch deutlich die Ströumung des ganz und gar weichen Wassers – oder meine mich noch genau entsinnen zu können. Oder setzen mir Erfahrungen, ähnliche, aus vier Jahrzehnten seither diese Bilder zusammen? Hätte ich diese dann nicht im Sinn behalten, um mich an die Hunte bildhafter, lebendiger wiedererinnern zu können? Unwiederbringlich ist der Tag an der Hunte, als ich als Junge dort war und schwimmen ging, so oder so. Doch ebenso ist er unvergessen.

Die Organböen setzen ein wie auf ein Fingerschnippen hin. Und durch die Fenster, die auf Kipp stehen, wirbeln Blätter herein. Der Sommer ist vorüber. Er war eine endlos anmutende Pracht.

„Es kommt eine Zeit, und sie ist schon da, in der die Toten die Stimme des Gottessohnes hören“ – wie in diesem verblüffenden Satz, der in der Krypta der Wallfahrtskirche von Bethen bei Cloppenburg zu lesen ist – ein zwischen Bundesstraße, Ausfallstraße und Autobahn eingeklemmtes Örtchen –, so scheinen sich die ganze Kapelle St.-Maria, Mutter der Sieben Schmerzen, ihre Pietà, die Muttergottes und alle Heilandsdarstellungen vor allem der Frage zu widmen, wie die Nichtigkeit des Todes sich darstellen lässt. Der Satz stammt aus dem Johannesevangelium und lautet in Gänze: „Es kommt die Stunde, und sie ist schon da, in der die Toten die Stimme des Gottessohnes hören und in welcher die, die darauf hören, leben werden“.

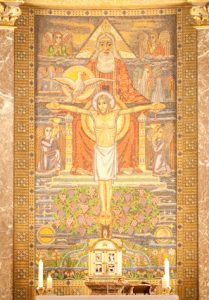

„Es kommt eine Zeit, und sie ist schon da, in der die Toten die Stimme des Gottessohnes hören“ – wie in diesem verblüffenden Satz, der in der Krypta der Wallfahrtskirche von Bethen bei Cloppenburg zu lesen ist – ein zwischen Bundesstraße, Ausfallstraße und Autobahn eingeklemmtes Örtchen –, so scheinen sich die ganze Kapelle St.-Maria, Mutter der Sieben Schmerzen, ihre Pietà, die Muttergottes und alle Heilandsdarstellungen vor allem der Frage zu widmen, wie die Nichtigkeit des Todes sich darstellen lässt. Der Satz stammt aus dem Johannesevangelium und lautet in Gänze: „Es kommt die Stunde, und sie ist schon da, in der die Toten die Stimme des Gottessohnes hören und in welcher die, die darauf hören, leben werden“.  Die Bethener Marienfigur mit ihrem so traurigen wie würdevoll-wissenden, um die Kraft ihres Sohnes wissenden Gesicht hat mich weniger ergriffen als der kleine Einschub in diesem Satz: „… und sie ist schon da …“ Lange stand ich vor dem Altar und betrachtete das endlich einmal im Wortsinn herrliche Mosaik aus hell- und dunkelgrünen, weißen und gelben Steinchen, das die Kreuzigung umdeutet in eine Verlebendigungsdarstellung: Aus Jesu Wunden wachsen Blumen und Bäume. Das Kreuz selbst mutet wie ein Baum an, das Tote kehrt zurück ins Leben, das Wort wird Wasser, es wird trinkbar, „Was er sagt, das tut. Füllt die Krüge“, und mir fällt einer der mir liebsten Verse von Paul Celan ein: „Ein Boot knospt im Regen …“

Die Bethener Marienfigur mit ihrem so traurigen wie würdevoll-wissenden, um die Kraft ihres Sohnes wissenden Gesicht hat mich weniger ergriffen als der kleine Einschub in diesem Satz: „… und sie ist schon da …“ Lange stand ich vor dem Altar und betrachtete das endlich einmal im Wortsinn herrliche Mosaik aus hell- und dunkelgrünen, weißen und gelben Steinchen, das die Kreuzigung umdeutet in eine Verlebendigungsdarstellung: Aus Jesu Wunden wachsen Blumen und Bäume. Das Kreuz selbst mutet wie ein Baum an, das Tote kehrt zurück ins Leben, das Wort wird Wasser, es wird trinkbar, „Was er sagt, das tut. Füllt die Krüge“, und mir fällt einer der mir liebsten Verse von Paul Celan ein: „Ein Boot knospt im Regen …“

Brinkmann in Westerstede

Er hatte den Opel eines Mitschülers

in Ocholt gegen einen Poller gesetzt,

keinen Muckser mehr tat der Rekord,

und ein Dichter kannte sich nicht gut

mit Autos aus, so wenig wie in Ocholt,

aber am Bahnhof sah er, die Schmal-

spurbahn fuhr zu der Stadt, wo Hardy

Frerichs wohnte, Westerstede, Brink-

mann war dort die ganzen Jahre nie

gewesen, jetzt sah er auch, weshalb,

die Gleise, die Lok, die Waggons, so

grotesk, am besten wegrennen, weg,

aber das hätte Hardys Kutsche kaum

heilgemacht, außerdem hatte er Kohl-

dampf, zuletzt ja am Morgen in Vechta

ein Schinkenbrot auf die Hand gehabt,

er dachte an die Küche, das Licht und

den Güllegeruch seiner Jugend, Gülle,

die den Leuten bei Folterungen früher

ins Maul gegossen wurde, Gott, Gülle

for ever, o Jesus, zum Glück bald over

and out, er würde Essener sein, dachte

Rolf Dieter Brinkmann, als der lachhafte

Zug ihn durch Westerstede gondelte und

er dieselben stillen Straßen an dem Sonn-

tagmittag sah und dieselben paar people

wie im Schweinezüchterparadies Vechta.

Standen im Nieseln da und sahen ihn an.

Gespenst aus dem Dampf enger Träume.

Der „Park der Gärten“ in Bad Zwischenahn wirbt mit dem Slogan „Deutschlands größte Mustergartenanlage!“ – und wie ein Mustergartenanleger in einem IKEA-Outdoor-Lager komme ich mir vor auf dem pragmatisch bis in die letzte Hecke durchgetrimmten Areal. Die Schönheit der Blumen und Sträucher, der Bäume und Beete wird unsichtbar, Werbung für Firmen, Nutzbarkeit, Haltdauer usw. usf. Die Preisschildchen flattern im Wind, die Buddha-Massenzierplastiken tragen sie um den Hals. Hier fällt ins Auge, was Emerson sagt: „Jeder Garten ist ein Grab.“

Der „Park der Gärten“ in Bad Zwischenahn wirbt mit dem Slogan „Deutschlands größte Mustergartenanlage!“ – und wie ein Mustergartenanleger in einem IKEA-Outdoor-Lager komme ich mir vor auf dem pragmatisch bis in die letzte Hecke durchgetrimmten Areal. Die Schönheit der Blumen und Sträucher, der Bäume und Beete wird unsichtbar, Werbung für Firmen, Nutzbarkeit, Haltdauer usw. usf. Die Preisschildchen flattern im Wind, die Buddha-Massenzierplastiken tragen sie um den Hals. Hier fällt ins Auge, was Emerson sagt: „Jeder Garten ist ein Grab.“

Gärten in Bad Z.

Trockengarten … Jahreszeitengarten … Formgehölze-

garten … Weißer Garten … Farngarten … Mediterraner

Garten … Spiegelgarten … Leben und Arbeiten im

Garten … Sterben im Garten … Japangarten …

Chinagarten … Rosengarten … Waldgarten … Koi-

Zen-Garten … Islamischer Garten … Islamistischer

Garten … Poolgarten … Zukunftsgarten … Vergan-

genheitsgarten … Gegenwartsgarten … Cottage-

Garten … Wildobstnaschgarten … Supermarkt-

garten … Gebrauchtwarengarten … Baumarkt-

garten … Heilender Garten … Mörderischer

Garten … Immergrüner Garten … Immer-

kahler Garten … Immerdunkler Garten …

Traumzeitgarten … Albtraumgarten … Schre-

bergarten … Schreibergarten … Schreigarten …

Wassergarten … Tränengarten … Skulpturengarten

… Ölgemäldegarten … Ölgarten … Heckengarten …

Heckenschützengarten … Kunstgarten … Duftgarten …

Schulgarten … Kindergarten … Phloxgarten … Kakteen-

garten … Blumenzwiebelgarten … Heidegarten … Bäuer-

licher Nutzgarten … Mechanikergarten … Politikergarten …

Partygarten … Zwerggarten … Fischgarten … Meeres-

grundgarten … Wellnessgarten … Krankenhaus-

garten … Fluchtgarten … Leerer Garten

Landgang, der zehnte

Bundesstraße 212, ich fahre zwei Stunden lang südwärts, von Nordenham nach Delmenhorst, eine Stunde davon stehe ich im Stau und staune einmal mehr, angewidert, wie ich zugeben muss, von der Absurdität unserer entzweigegangenen Bezüge. Lastwagen reiht sich an Lastwagen, Auto an Auto, während wir Idioten fast alle einzeln vorbeikriechen an Pferdeweiden, stillen Weilern, Deichen, Chausseen, Chausseen, unter einem Himmel voller Tauben, Schwalben und Stare.

Bundesstraße 212, ich fahre zwei Stunden lang südwärts, von Nordenham nach Delmenhorst, eine Stunde davon stehe ich im Stau und staune einmal mehr, angewidert, wie ich zugeben muss, von der Absurdität unserer entzweigegangenen Bezüge. Lastwagen reiht sich an Lastwagen, Auto an Auto, während wir Idioten fast alle einzeln vorbeikriechen an Pferdeweiden, stillen Weilern, Deichen, Chausseen, Chausseen, unter einem Himmel voller Tauben, Schwalben und Stare.

Orkan über Delmenhorst. Eine Kaltfront zieht von Westen übers Land und wird den Meppener Moorgestank erledigen – so hoffen es die Leute, die mit brennenden Augen – ich meine das nicht metaphorisch – durch die Delmenhorster Innenstadt geweht werden. Nein, ein Witz ist das nicht. Der Dichter ist zu Gast, der Narr, der alles sagen darf, solange er es lustig sagt und die Leute sich dran freuen, weil er den Spiegel hat und ihn ihnen vorhält, den Spiegel, durch den sie alle rennen würden, hätte sie nicht Besseres zu tun. Sei’s drum, es ist eh bloß ein scheinbarer, ein Scheinspiegel.

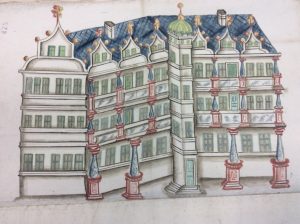

Ich bin allein im Delmenhorster Schlosspark. Früh aufgestanden, obwohl es schüttet. Wo ist das Schloss? Verschwunden, Burg Delmenhorst. Ich laufe durch den von Neuem einsetzenden Regen, unter den schönen alten Buchen und Ahornbäumen an der Delme, bis auf die Insel hinauf, die Burginsel. Aber auch dort steht keine Burg. Es gibt einen Burggraben, sogar zwei, Innere Graft und Äußere Graft, nur die Burg, die „de Horst“ heißen, geheißen haben soll, fehlt. Das verschollene, das verschwundene Schloss. Es hat, es hatte einen blauen, einen roten und einen runden Turm, ein Herrenhaus, einen Kapellenflügel, ein Zeughaus, ein Gästehaus, ein Kommissarienhaus, einen Burghof mit Brunnen – nichts von alledem gibt es noch, nur in der Vorstellung. Nur? Seit dreihundertsieben Jahren ist Burg Delmenhorst unsichtbar. „She was, she was / A friend of mine. / Do us a favour / Your one and only warning / Please be gone by  morning“, singt David Sylvian und könnte damit Schloss Delmenhorst gemeint haben, genauso aber uns alle, von denen nichts bleiben wird außer die Erinnerung derer, die sich bemüßigen, das heißt die Zeit nehmen, sich zu fragen: War da nicht was, ein Leben? „She was, she was / A friend of mine.“ Lesen Sie nach, weshalb es Schloss Delmenhorst nicht mehr gibt, nichts mehr davon, so, als hätte es nie existiert – es leuchtet nicht ein. („Seit 2015 forsche ich zum Leben der letzten Gräfin auf dem Schloss Delmenhorst, Sibylla Elisabeth von Oldenburg und Delmenhorst, geb. Herzogin von Braunschweig-Lüneburg (1576–1630), die im Dreißigjährigen Krieg elf Jahre lang Regentin in Delmenhorst für ihre noch unmündigen Söhne war“, schreibt mir einige Monate später die Historikerin Herta Hoffmann. „Bei der Archivarbeit fiel mir in Wolfenbüttel eine sensationelle Architekturzeichnung in die Hände. Ich schicke sie Ihnen gerne mit entsprechenden Erläuterungen.“)

morning“, singt David Sylvian und könnte damit Schloss Delmenhorst gemeint haben, genauso aber uns alle, von denen nichts bleiben wird außer die Erinnerung derer, die sich bemüßigen, das heißt die Zeit nehmen, sich zu fragen: War da nicht was, ein Leben? „She was, she was / A friend of mine.“ Lesen Sie nach, weshalb es Schloss Delmenhorst nicht mehr gibt, nichts mehr davon, so, als hätte es nie existiert – es leuchtet nicht ein. („Seit 2015 forsche ich zum Leben der letzten Gräfin auf dem Schloss Delmenhorst, Sibylla Elisabeth von Oldenburg und Delmenhorst, geb. Herzogin von Braunschweig-Lüneburg (1576–1630), die im Dreißigjährigen Krieg elf Jahre lang Regentin in Delmenhorst für ihre noch unmündigen Söhne war“, schreibt mir einige Monate später die Historikerin Herta Hoffmann. „Bei der Archivarbeit fiel mir in Wolfenbüttel eine sensationelle Architekturzeichnung in die Hände. Ich schicke sie Ihnen gerne mit entsprechenden Erläuterungen.“)

Rathaus und Rotunde mit gläserner Kuppel der Markthalle auf dem Rathausvorplatz in Delmenhorst stammen von dem Architekten Heinz Stoffregen, wie auch Haus Coburg mit dessen Städtischer Galerie – Stoffregens Ansatz ist ein ganzheitlicher, dabei nüchterner, so schöner wie pragmatisch orientierter. Das Haus soll von innen heraus ins Äußere wachsen, sein Mittelpunkt sind die Menschen, die darin leben und hinaussehen in die Welt.

Rathaus und Rotunde mit gläserner Kuppel der Markthalle auf dem Rathausvorplatz in Delmenhorst stammen von dem Architekten Heinz Stoffregen, wie auch Haus Coburg mit dessen Städtischer Galerie – Stoffregens Ansatz ist ein ganzheitlicher, dabei nüchterner, so schöner wie pragmatisch orientierter. Das Haus soll von innen heraus ins Äußere wachsen, sein Mittelpunkt sind die Menschen, die darin leben und hinaussehen in die Welt.  Fenster sind wichtigstes Bauelement. Stoffregens Baukunst ist ein Stoffregen, die Stoffe regen sich und bewegen noch heute, zumindest einen wie mich. Sehr bedauerlich, das Verschwinden der Arkaden, die einst Markthalle und Rathaus verbanden mittels einer poetischen Brücke, die Stein schien, aber nicht war – die zwar Stein war, aber im Grunde doch mehr. Mitte der Fünfzigerjahre schien eine Omnibusstation und Businsel vor das Rathaus gesetzt werden zu müssen, da war für verbindende Arkaden kein Platz mehr.

Fenster sind wichtigstes Bauelement. Stoffregens Baukunst ist ein Stoffregen, die Stoffe regen sich und bewegen noch heute, zumindest einen wie mich. Sehr bedauerlich, das Verschwinden der Arkaden, die einst Markthalle und Rathaus verbanden mittels einer poetischen Brücke, die Stein schien, aber nicht war – die zwar Stein war, aber im Grunde doch mehr. Mitte der Fünfzigerjahre schien eine Omnibusstation und Businsel vor das Rathaus gesetzt werden zu müssen, da war für verbindende Arkaden kein Platz mehr.

Auf die wiederaufgetauchte Zeichnung des verschwundenen Schlosses Delmenhorst (Abbildung 3) wies mich freundlicherweise Herta Hoffmann vom Heimatverein Delmenhorst hin.

Drei Herzporträts

Herz, ausgeschlagen

mit Tapeten aus Tränen

für Woche für Woche

ferner, fernere Kinder.

Herz, wild pulsierender

Fisch, Dornenbarsch, da

in dem purpurnen Krug

der Brust, des Luftkorbs.

Herz, das dich sieht, ja,

Auge ist es auch, Auge,

gläsern Funkelkörper,

inmitten von allem da.