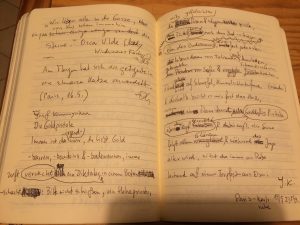

Ostia Antica – die Bäume bist du, die Ruinen bin ich. Überall zwischen den nackten roten Steinen und Ziegeln der Duft nach Zitronenmelisse und Wildem Majoran.

Die eine innige Begegnung in Rom: Auf die Maschendrahtbalustrade der Dachterrasse, wo ich lese und rauche, setzt sich ein handgroßer grüner Papagei und ruft mich dazu auf, ihn zu beachten. „Was willst du?“, frage ich ihn, und er schreit noch lauter, mit großen, glänzend schwarzen Augen. „Soll ich dir was vorlesen? Magst du Oscar Wilde?“ Als ich mich kurz abwende und in dem Buch blättere, ist er verschwunden, ein grünes Loch dort, wo er saß. (Rom, 23.9.)

Warum ist jeder Lastwagen, der aus dem Dunkel auftaucht, ein Ungeheuer?

Unter dem Hochbahnviadukt flattern ein Dutzend Tauben auf – als würde die über 100 Jahre alte Stahlbrücke endlich – ja! – lebendig werden, Vögel werden. (10.10.)

„Wir können noch mehr Lärm vertragen!“, rufe ich den Handwerkern zu, als ihr stunden-, tage-, wochenlanges Hämmern und Fräsen endlich – ja! – verstummt. „Kannste haben!“, ruft einer zurück. Und ich: „Dann los! Worauf wartet ihr Bekloppten?“ – „Gleich komm ich rauf zu dir!“ – „Vergiss aber deinen Presslufthammer nicht, Pressluftmann!“ Wohin ich auch ziehe, das Gerüst steht schon ums Haus und erwartet mich. In welchem Zimmer ich auch sitze und zu schreiben versuche, die Gerüstbauer starren zu den Fenstern herein und warten darauf, die Maurer rufen zu können.

Hinweise für ein Haus.

67 Jahre Glastransport.

Die Spatzen im Gras der winzigen Raststättengrünfläche – hüpfende Erdhügel. (Bourg-en-Bresse, 19.10.)

Misstrauensbildende Maßnahmen.

Im Grunde frage ich mich jeden Tag: „Wer bist du?“

Die Unterwegsbahnhöfe.

Wie schnell sich Augen an das Dunkel gewöhnen, zeigt, wie langsam sich das Dunkel an Augen gewöhnt.

Das letzte Licht, das auf eine Baumkrone fällt: Erinnerung an ihre Blüten.