Das erste und einzige Mal war ich in Jugoslawien im Sommer 1991. Ich war 26. Ich hatte mich anderthalb Jahre zuvor entschieden, nicht zu studieren – es wäre nur ein Scheinstudium gewesen –, sondern stattdessen, angespornt von einem kleinen Literaturpreis, John Keats zu übersetzen, was ich dann von 1989 bis 1994 tagtäglich auch tat. Am Abend fuhr ich zu Patientinnen und Patienten, die ich als Altenpflegehelfer betreute, fuhr durch den Osten Hamburgs mit meinem alten Alfa Romeo, hörte in diesen Stunden Joy Division und New Order, Echo and the Bunnymen, Prefab Sprout, die Cocteau Twins und die unvergessenen Go-Betweens. Seit einigen Jahren hatte ich eine feste Freundin, die einen jugoslawischen Pass hatte, sich aber als Ungarin verstand, ihre Wurzeln lagen in der Vojvodina, den weiten Flächen der Batschka zwischen Novi Sad und Subotica, dort, wo Jugoslawien Richtung Ungarn strebte und wohl deshalb viele Menschen Ungarisch sprachen, ja sich als Ungarn verstanden – wenngleich ich – und hier rede ich von mir allein – gar nicht weiß, was das sein soll: ich als Deutscher. Als Deutscher habe ich mich nie verstanden. Ich dachte und denke von mir, dass ich Deutsch spreche. Das ist Bürde genug. Von allem anderen Deutschen habe ich mich sehr früh schon abgetrennt, in den Zweifel zurückgezogen – was nicht heißt, dass ich die Verantwortung von mir wiese, die in meinen Augen jedem und jeder einzelnen Deutschen mit auf den Weg gegeben ist. Der Begriff „Volk“ – ob nun „deutsches Volk“ oder ungarisches oder das von Peter Handke in seinen bei näherem Hinsehen und eingehenderer Lektüre bloß unsäglichen Büchern über Jugoslawien so oft beschworene „Serben-Volk“ (ein Begriff, den er heute wohl am liebsten ausradiert wüsste) ist seit meiner Lektüre der Bücher von Sebastian Haffner ein historisches Kuriosum, eine grausame Verbrämtheit.

Im Sommer 1991, am 25. Juni, erklärten sich Slowenien und Kroatien unabhängig. Die zehn Jahre anhaltenden Jugoslawienkriege begannen am Tag darauf, als von Serben geführte Truppen des staatlichen Militärs die Abspaltungsbestrebungen mit Gewalt zu verhindern versuchten. Ich muss unmittelbar in dieser Zeit mit dem Zug durch Slowenien in die von Serben kontrollierte Vojvodina gefahren sein, denn dort, nördlich von Novi Sad, in Temerin, lebte die Familie meiner Freundin, die sie und ich in diesem Sommer, ausgerechnet diesem, besuchten.

Es war allerorten eine immense Anspannung zu spüren. Viele Ungarn-Serben, die wir sprachen, zeigten offen ihre Verachtung für die Serben und äußerten ihre Enttäuschung angesichts eines im Vergleich ärmlichen Lebensstandards. In Temerin hatte es eine große jugoslawische Schuhfabrik gegeben, die aber seit geraumer Zeit keine Löhne mehr auszahlte. In dem Städtchen galt seither die Schuhwährung: Alles wurde in Schuhen bezahlt, Brot, Gemüse, Fleisch, Zigaretten, selbst Schuhe zahlte man in Schuhen. Ich erinnere mich an Alte mit Körben voller Schuhen. Ich erinnere mich an einen Nachmittag in Novi Sad, wo die wenige Jahre später von alliierten Kampfflugzeugen zerbombten Brücken über die Donau noch unversehrt waren. Feindseligkeit schlug mir entgegen, sobald klar war, woher ich stammte. Die Menschen in der vorwiegend serbischen Großstadt wirkten eingeschüchtert, verkniffen, wie beobachtet. Dasselbe in Belgrad, wenngleich dort, in der Hauptstadt, der Einfluss des Westens, der westeuropäischen und us-amerikanischen Kultur und Werte, unverkennbar war und viel an uns entgegengebrachter Abscheu milderte. Ich weiß noch, dass ich mir in einem Plattenladen am Zentralen Busbahnhof ein REM-Album kaufte, aber auch eine Aufnahme mit serbischen Gesängen, die mich entfernt an This Mortal Coil erinnerten. Hip zu dieser Zeit waren ja die bulgarischen Gesänge. Wir fielen auf alles rein, und das hatte sein Gutes.

Ich erinnere mich an den fürchterlich starken, in Regentonnen selbstgebrannten Schnaps Pálinka, ein Maulbeerschnaps, dessen fruchtige Schärfe mein Körper schmeckt und im Magen brennen spürt, sobald ich nur an den Namen denke. Ich erinnere mich an die größten frei laufenden Spinnen, die ich je mit eigenen Augen gesehen habe: Sie hingen unter dem Vordach des großmütterlichen Hauses in Temerin. Und ich weiß noch, dass wir in einem Nachbarort die Familie einer Tante besuchten, die mit einem serbischen Militär verheiratet war. Sie Ungarin, er Serbe, im Tarnanzug, beide Jugoslawen, zumindest bis auf Weiteres. Er gab sich staatstragend, hatte kaum Zeit für das Beisammensein, behandelte mich wie Luft. Ich dachte: Den als Vater zu haben, muss die Hölle auf Erde sein. Nichts als Strenge, Unabweisbarkeit, Rang, „Kampf“, „Ehre“, „Stolz“, „Treue“ zum „Vaterland“ und der ganze andere Dreck von ganz unten im Misthaufen der Menschheitsgeschichte.

Aber das waren nur Begegnungen mit Einzelnen. Von der Abspaltung Sloweniens kein Wort, und Kroatien schien es nicht zu geben. Ich habe die Freundlichkeit im engeren Kreis in Erinnerung. Die große Neugier und Aufgeschlossenheit der Kinder auf der Straße. Überhaupt schien das Leben zum Großteil im Freien stattzufinden, im Garten, auf den Plätzen, in den Straßen. Man sprach viel miteinander. Das beseelte mich. Das Köstliche der Speisen! Die vom Sommer ausgedörrten Früchte. Die Ironie für alles Westliche, die Hochachtung vor allem Deutschen, solange das den Fleiß meinte. Ich weiß noch, wie mich der Hang zur Beglaubigung von allem Alten verstörte.

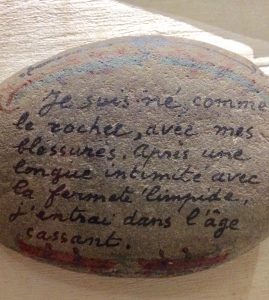

Später, unter dem Eindruck der um sich greifenden Serben-Aversion, schrieb ich einige wenige Gedichte, denen ich heute eine gute Skepsis entgegenbringe, aber schon 1994 habe ich in meinem kleinen Erstlingsband „Langrenus“ ein Gedicht veröffentlicht, das mir noch immer authentisch erscheint, persönlich, aus dem eigenen Ansehen der Sachen erwachsen, nach dem Gehör geschrieben. Es heißt „Temerin“:

Die Gärten sind noch immer

von Laub entkörpert,

Jahrhundertunrat häuft sich

an den Mauern zum Asyl,

und im Eisentorschatten

kühlt der Maulbeerwein aus, brodelt

in großen Bottichen unter dem Efeu

und um Herd, Tisch und Bett

in der niedrigen Küche –

an allem berauschender Spiritus.

Wortlos spielten wir Russisch,

mit geneigten Köpfen,

nah am Kalkofen,

stundenlang nachdenklich

über den kantigen Zeichen der Springer.

Und hinter den Umfriedungen die geräumigen Höfe

waren aufgehobene Kindheiten,

und die Spielkameradin begrüßt dich und ruft

deinen Namen noch immer auswendig rückwärts,

und der Großvater, der dich mitnimmt abends

durchs Maisfeld zum Friedhof, wo er arbeitet,

spielt noch immer Schattenspiele für dich

mit den Geräten, die seine Hände richten

im Licht der Taschenlampe Ariels.

Er warte, sagt Peter Handke, auf seinen Sokrates, auf den, der ihm nach der fundierten Lektüre seiner Bücher über Jugoslawien aufzeige, worin er falsch oder richtig gelegen habe. Das Ganze aber ist keine Frage von Diskurs, von Wahrheit oder Wahrhaftigkeit, die beide bloß Spiele, Wortspiele sind. Ein Dichter und Erzähler wie Handke muss seinen Sokrates in sich selber haben, ihn mit sich tragen und befragen nach jedem Absatz.

Man kann Sokrates auch Gewissen nennen. Hermann Hesse prägt in seinem „Peter Camenzind“ das Wort Selbstverehrung und setzt es ab gegen Selbstherrlichkeit und Eigensucht.

Ich frage mich, ob wir seinerzeit nach Jugoslawien reisten, weil meine Freundin angesichts des drohenden Zerbrechens ihres Landes bei den Ihren sein wollte.

Ich erinnere mich an ihre verärgerte Trauer, als sie gezwungen wurde, im serbischen Konsulat den obsoleten Pass einzutauschen. Sie war froh gewesen, Jugoslawin zu sein, aber Serbin sein, nein das wollte sie nicht.