In der Mitte der Weite – die Weite ist hier das fast überall flache, immer flachere Oldenburger Land. Oldenburg aber, die alte Burg, Ollnborch ist die Mitte, das Zentrum, und man spürt das, sobald man in die Stadt kommt: Diese Stadt hat nicht nur ein Umland, sie hat ein Land.

Mit Oldenburg verbinde ich auch einen berühmten niederländischen Lyriker. In Glimmen bei Groningen lebte bis zu seinem Tod 2012 Rutger Hendrik van den Hoofdakker, der sich als Dichter Rutger Kopland nannte. Er war in seinem bürgerlichen Leben Psychiater und Schlafforscher, und er schrieb Gedichte mit einem ganz unverwechselbar ruhigen, sonoren Ton. Über seine holländische Heimatregion schrieb Kopland:

Sie haben mir erzählt, wer ich war

und wo sie mich gefunden hatten

das bist du, sagten sie, hier bist du.

Meine Herkunft ist zu rätselhaft

um sie zu beschreiben, zu selbstverständlich

für mehr Erklärungen als diese:

Ich bin, weil ich da bin.

Ich lese im Buch der Psalmen

und erinnere mich, wie schön Twente ist.

„Dank sei den Dingen“, eine Auswahl aus Rutger Koplands Gedichten, übersetzte ich gemeinsam mit meinem Dichterfreund Hendrik Rost. Dessen Frau ist Oldenburgerin, und als wir 2007 nach Glimmen fuhren, um ein Wochenende lang mit Rutger Kopland über unsere Übersetzungen zu diskutieren, machten wir Station in Oldenburg, gingen spazieren an der Hunte und sprachen über Koplands so eindringliche wie zurückhaltende Form von Gläubigkeit. Rutger Kopland sprach mit uns Englisch, bis seiner Frau am Mittagstisch einmal der Kragen platzte und sie zu ihrem Mann sagte: „Ruudi, jetzt sprich in Herrgotts Namen doch endlich Deutsch mit den Beiden!“

Oldenburg ist für mich seither auf sonderbare, auf poetische Weise mit Rutger Koplands Dichtung verbunden, ganz so, als stünde in dem Gedicht: „Ich lese im Buch der Psalmen / und erinnere mich, wie schön Oldenburg ist.“

Mittagsgottesdienst in der Oldenburger St. Lambertikirche, einer österlich weißen Rotunde unter ihrer erstaunlichen Kuppel. Ich lausche den lakonisch-freundlichen Worten des Pastors und bewundere immer wieder das ins Kirchenschiff, ins Kirchenrund herabhängende große violette Lichtkreuz. Neun Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Pastor kann uns allen in die Augen blicken. Und wir ihm. In der Lambertikirche scheint der Glaube ein Licht zu sein.

Mittagsgottesdienst in der Oldenburger St. Lambertikirche, einer österlich weißen Rotunde unter ihrer erstaunlichen Kuppel. Ich lausche den lakonisch-freundlichen Worten des Pastors und bewundere immer wieder das ins Kirchenschiff, ins Kirchenrund herabhängende große violette Lichtkreuz. Neun Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Pastor kann uns allen in die Augen blicken. Und wir ihm. In der Lambertikirche scheint der Glaube ein Licht zu sein.

Träfe zu, was der Autor des Erfolgsromans „Konzert ohne Dichter“ Klaus Modick einmal von sich behauptet hat – nicht ohne Selbstironie –, nämlich dass er in Oldenburg offenbar Goethe sei, wer, frage ich mich, wäre dann wohl nicht neben ihm, sondern tief unter ihm Lenz, wer wäre Kleist und wer Hölderlin? Wer wären alle die von dem selbstgefälligen Weimaraner Hofrat aus dem Weg gebissenen Karrierekontrahenten?

Ein Goethe zu sein, und sei es auch ein Goethe von Oldenburg, kann so verstanden niemand wollen. Klaus Modicks Roman „Konzert ohne Dichter“ hätte ich gern als einen lebendigen Roman über Heinrich Vogeler, Rainer Maria Rilke, Clara Westhoff und Paula Modersohn-Becker gelesen – würde darin die Geschichte des Worpsweder „Barkenhoff“ nicht auf Kosten Rilkes erzählt werden, dessen Dichtung und Lebensäthestik Modick unverständlich geblieben zu sein scheinen und den er zur Zielscheibe seines Spottes macht.

Früher stand in der Innenstadt das Geburtshaus des Philosophen, Psychologen und Pädagogen Johann Friedrich Herbart, eines Zeitgenossen Goethes. In den späten 1950er-Jahren hatte es der ersten Oldenburger Einkaufspassage zu weichen, und übrig blieb allein Herbarts Name, denn die Passage heißt bis heute Herbartgang. Klaus Modick beklagt in einem Aufsatz über seine Stadt zahlreiche architektonische „Maßnahmen“, ja schreibt von einem „städtebaulichen Massaker“. Den Namen „Herbartgang“ hält er für eine „zynische Verlustanzeige“.

Wer sich die Zeit nimmt und ohne Dünkel, aber mit wachem Blick durch den Herbartgang geht, entdeckt ein faszinierend vielfältiges Ensemble, dessen künstlerische Gestaltung auf Georg Schmidt-Westerstede zurückgeht, der zwischen 1962 und 1978 hier Glasmosaiken, Wandreliefs, Türgriffe und viele andere Elemente nutzte, um Herbarts pädagogischen Vorstellungen schöpferisch-kritisch zu begegnen.

Schmidt-Westerstedes Mosaiken leben von den satten Farben des Oldenburger Landes, dem tiefen Blau der See, dem Dunkelgrün der Felder und Wälder, dem Türkis des Himmels über der Weser. Der engstirnigen Lehrerbezogenheit des Herbartianismus hält Schmidt-Westerstede das offene Sehen entgegen: Pferde, Schiffe, Häuser, Felder, Kräne, Mühlen, Schafe, Deiche, Wellen, Kähne. Und überall Weite, Bewegung, die Bewegtheit der Weite.

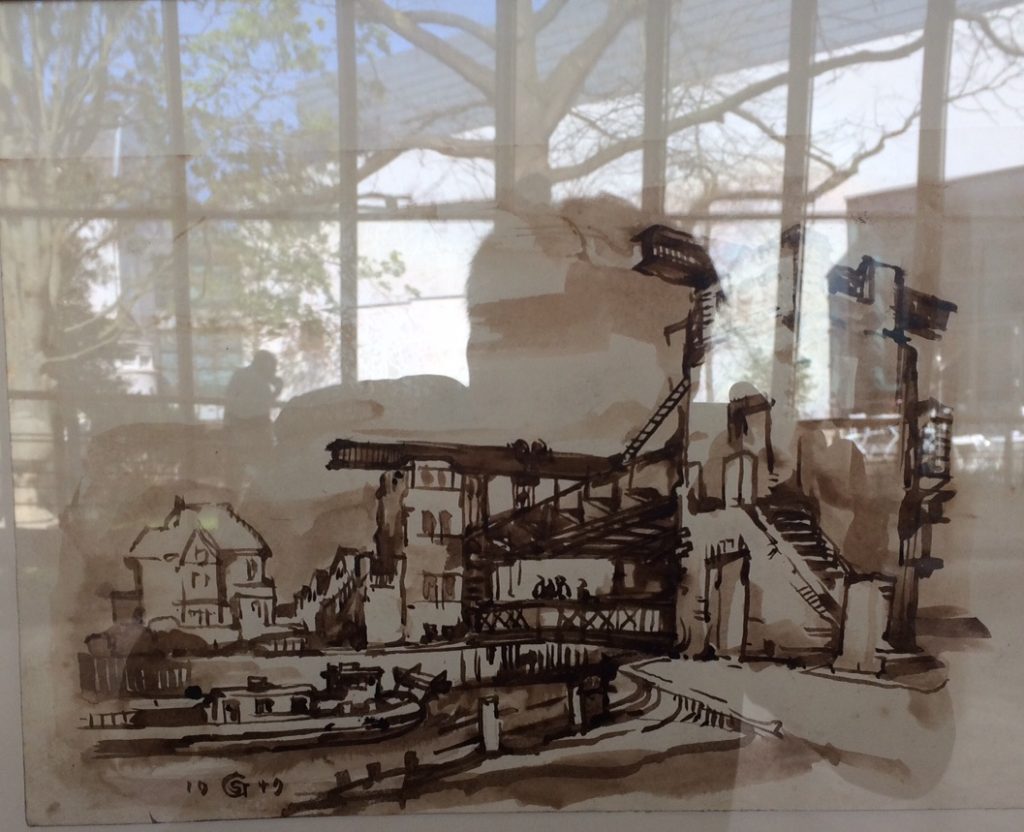

Immer wieder laufe ich vorbei am Schlossgarten und über die Mühlenhunte Richtung Südosten zur Cäcilienbrücke. Die Hubbrücke führt über die Hunte, die hier begradigt ist, künstlich wirkt. Die vier geziegelten Treppentürme erinnern an eine Ruine, und tatsächlich soll die Brücke ja wie ihre Vorgängerbauten in der Geschichte abgerissen und ersetzt werden durch ein nützlicheres, dem Verkehrsstrom gewachsenes Bauwerk.

Immer wieder laufe ich vorbei am Schlossgarten und über die Mühlenhunte Richtung Südosten zur Cäcilienbrücke. Die Hubbrücke führt über die Hunte, die hier begradigt ist, künstlich wirkt. Die vier geziegelten Treppentürme erinnern an eine Ruine, und tatsächlich soll die Brücke ja wie ihre Vorgängerbauten in der Geschichte abgerissen und ersetzt werden durch ein nützlicheres, dem Verkehrsstrom gewachsenes Bauwerk.

Seit Jahren schon wird das Gemäuer nicht mehr ausgebessert, der Hebemechanismus nur notdürftig instandgehalten. 2020 dürfte „das hässliche Ding“, „das Trumm“, „der Rappelapparat“, von dem der Antiquar am Schlosswall sagt, er lasse nichts durch, sondern halte alles auf, verschwunden sein.

Die Cäcilienbrücke trägt demnach  ihr Verschwinden in sich, während sie noch dasteht, die Leute darauf noch immer von einem zum anderen Ufer gelangen, die Brücke sich hebt und Schiffe passieren lässt. Sie nimmt ihr Verschwinden vorweg, fast so, als wäre es der Brücke gelungen, selber Schiff zu werden und durch sich selbst hindurchzufahren, zu verschwinden aus dem eigenen Bild, auf der Hunte davonzufahren in die Bildlosigkeit.

ihr Verschwinden in sich, während sie noch dasteht, die Leute darauf noch immer von einem zum anderen Ufer gelangen, die Brücke sich hebt und Schiffe passieren lässt. Sie nimmt ihr Verschwinden vorweg, fast so, als wäre es der Brücke gelungen, selber Schiff zu werden und durch sich selbst hindurchzufahren, zu verschwinden aus dem eigenen Bild, auf der Hunte davonzufahren in die Bildlosigkeit.

Abbildungen: Georg Schmidt-Westerstede, „Sehenswürdigkeiten der Stadt Oldenburg“, Öl auf Holz 1972 (1); Ludger Hinse, „Lichtkreuz“, St. Lamberti-Kirche (2); Georg Schmidt-Westerstede, Glasmosaik im Herbartgang, Oldenburg (Detail) (3); Alexander Kleinloh, „Cäcilienbrücke“, Aquarell, 1998 (4); Georg Schmidt-Westerstede, „Cäcilienbrücke“, Tuschzeichnung 1949 (5)